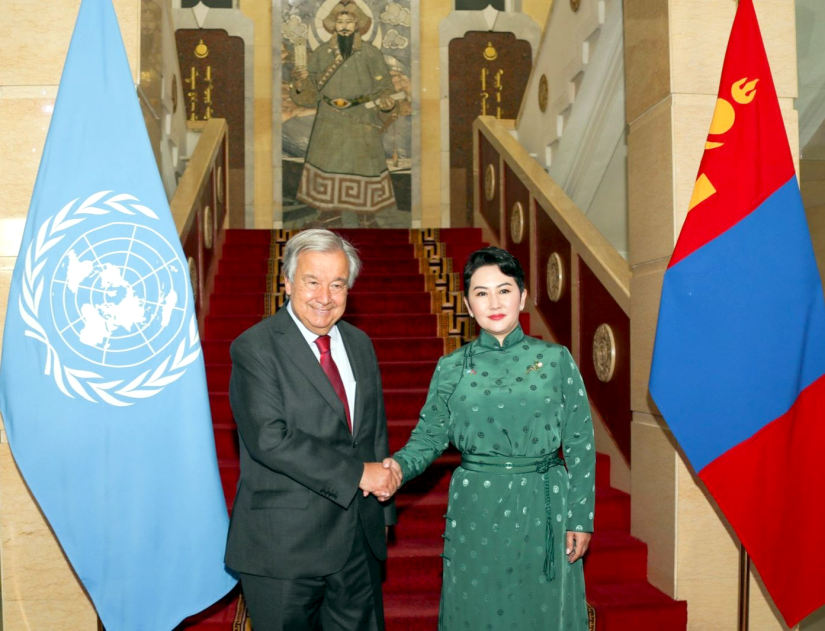

バトツェツェグ外務大臣:世界が直面する課題を、対話を通じて解決するには、女性の参加とリーダーシップが非常に重要である

政治

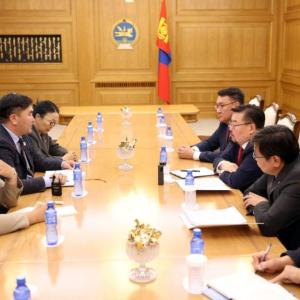

6月29~30日、バトムンフ・バトツェツェグ外務大臣発案によりウランバートル市で初めて、ドイツとフランスとの協力により「女性外相会合」が開催される。同会合についてバトツェツェグ外務大臣が取材に応じた。

――今月末、ウランバートル市で女性外相会合が開催されます。この会合の重要性と内容について教えてください。

女性外相会合は主要な国際会議やイベントに連携して開催されるのが通例である。私たちは、この確立された形式をさらに発展させ、より正式かつ効果的な会合とさせたく6月29~30日にウランバートルで女性外相会合を開催する。同会合を通し、フェミニスト外交政策のベストプラクティスを共有し、地球および地域規模の課題について議論し、情報を共有する会合にしたいと考えている。

今日、世界は気候変動、自然災害、感染症、エネルギー危機、食糧安全保障、国際緊張情勢、派閥争いなどの大きな課題に直面し、これらが国際関係に影響を与える新たな要因となると同時に、古い障壁が浮き彫りになり、悪化している。従い、同会合では気候変動、食糧安全保障、平和と安全の維持における女性の役割という3テーマにおけるセッション会議を開催する。現在は、関係者が同会合の結論文書の内容について活発に議論している。

私は、フェミニスト外交政策に関するいくつかの国際会議やセッション、女性外相の非公式グループに参加してきた。私は一女性大臣として、国際平和、安定、気候変動、食糧安全保障などの課題を議論する際に、世界中の女性の声に耳を傾けることの重要性を強調してきた。

――フェミニスト外交政策自体は比較的新しい概念だと思います。これがモンゴルの外交政策にどのように取り組まれているのでしょうか?

フェミニストまたは女性志向の外交政策をとっている国は、少女と女性の権利保護、エンパワーメント、男女平等の確保などの基本的人権原則に重点を置く。基本的には、性別に関係なく、すべての人に平等な権利、自由と機会が与えられるべきであるという基本価値観に基づく考え方である。

スウェーデンの元外務大臣マルゴ・ヴァルストロムが、2014年に「政策と意思決定のあらゆるレベルでジェンダーに配慮した政府政策」を策定することで、初めてフェミニスト外交政策を導入した。その結果、カナダ、フランス、メキシコ、スペイン、ルクセンブルク、ドイツ、リビア、オーストラリア、ノルウェー、チリなどの国々がこの方針を取り入れている。カナダ、オーストラリア、スウェーデンなどのフェミニスト外交政策をとっている国々は、関連課題別に女性外相会合による会合を開催している。昨年、マリス・ペイン・オーストラリア外務大臣とメラニー・ジョリー・カナダ外務大臣は、弱い立場にある少女と女性の権利の保護について会合を開いた。

女性外相による非公式会議は、毎年9月に国連総会定例会期中にニューヨーク市で開催される。モンゴルは2022年に「フェミニスト外交政策+」グループに参加した。同グループの加盟国は、外交政策や国際協力にジェンダー平等に基づくアプローチを導入し、意思決定プロセスにおける女性の参加に取り組んでいる。

モンゴルは、男女平等の維持と少女と女性の権利の保護を目的とした国際的取り組みを強く支持する。国連女性機関(UN Women)および国連女性の地位委員会(CSW)の加盟国であり、国連平和維持活動(PKO)への女性の参加に取り組んでいるのは、女性志向の外交政策を積極的に推進している明確な一例である。また、モンゴルは1982年以来「地方及び農村部の女性と少女の地位向上について」決議を2年毎に国連総会に提出し、承認されてきた。

人権とジェンダー平等の確保、女性のエンパワーメント、政府の政策や活動におけるジェンダーの考慮は、モンゴル政府の政策の重要なパートである。国際的に国連平和維持活動への女性の参加が増加し、今後も増加傾向である。モンゴルは、2027年までに女性平和維持要員の数を15%に増やすという目標を一貫して実行している。このような取り組みなどから、モンゴルはフェミニスト外交政策を実施していると言える。

――モンゴルはフェミニスト外交政策を推進していると言う事ですが、さらに詳しく教えていただけますか。

モンゴルの外交政策にジェンダーに関する特別条項は盛り込まれず、フェミニスト外交政策を踏襲することを正式に表明していないが、女性志向政策を継続し、ジェンダーギャップの解消に向けた活動を一貫して支援してきている。

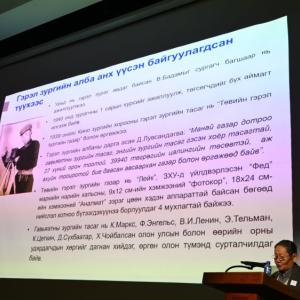

1951年にモンゴル人民共和国外務省は女性外交官の育成を始め、5年後に初の女性外交官2人が外交官に任命された。しかし、1990年まで全外交職員に占める女性外交官の割合は10%未満であった。現在は、外務省職員の約半数を女性が占める。また、今は女性大使6人が在外公館長を務め、これは一度に大使を務める女性大使として歴史上最多である。モンゴルは、国内の外交官研修を通じて男女比のバランスを維持する政策を推進し、それが現在の外務省の実務にも反映されていると言える。

モンゴルは国連に加盟して以来、ジェンダー平等の維持と女性のエンパワーメントを目指す国際的取り組みを一貫して支援してきた。ウランバートル市で国連の主催した最初のイベントの一つは、社会における女性の役割に関する国際セミナーであった。モンゴルの女性外交官は、社会経済開発と人権を担当する国連総会の第2委員会と第3委員会の委員に選出されている。2016~2018年は、国連人権理事会(HRC)の理事国を務め、ジェンダー平等と子ども、女性、特別支援を必要とする者の権利とその保護を優先した政策を取った。

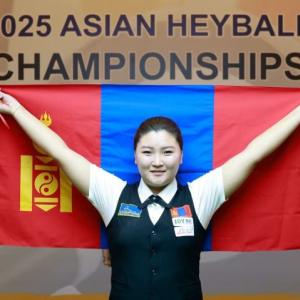

2022年、モンゴルの国連平和維持活動参加の20周年を祝った。モンゴルは現在、国連平和維持活動への参加者数で世界24位であり、今まで900人以上の女性軍人が国連平和維持活動に参加し、世界の平和と安全の維持に貢献している。女性平和維持軍人の数で言えば、モンゴルは世界17位、北東アジアと中央アジアでは1位とリードしている。モンゴルは、2022年6月に「平和維持活動への女性の参加拡大」に関する国際会議を開催し、女性平和維持活動員が直面する課題の克服と女性の参加拡大について議論した。

――フェミニスト外交政策は地球規模の課題にどのような貢献ができるでしょうか?

女性リーダーが社会関係のあらゆる領域において好影響を与えるという調査結果は数多くある。例えば、マッキンゼー・グローバル・インスティテュートによる2015年の調査では、労働市場における女性の平等参画により、世界的に国内総生産26%(28兆米㌦相当)増加する可能性があると結論づけている。また、世界銀行(WB)は、すべての意思決定レベルにおける女性の参加を2%増やすと、汚職と贈収賄が8%減るという調査結果を発表した。

多くの研究者は、女性が行政運営にもっと参加すれば、紛争を友好的に解決する傾向が高まるとし、特に、最初の執行プロセスに女性が参加することで、和平協定が長期的に履行される可能性が高まると指摘している。

2000年10月、平和構築における女性の参加に関する決議である「女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議第1325号」が国連安全保障理事会において採択され、女性、平和、安全保障分野で多くの進展が見られたが、平和維持活動への女性の参加は依然として不十分である。調査によると、1992~2019年の間の公式和平交渉に女性が参加したのは僅か13%、女性調停委員は6%であった。世界が直面する課題を克服し、対話を通じて紛争を解決するには、女性の参加とリーダーシップが非常に重要である。

――女性外相会合でモンゴルは、対話を通して紛争を解決する方法に関する課題を提起していますが、会合での提案をどのように実行する予定でしょうか?

同会合に女性外相39人をはじめ国際機関の高位の女性リーダーを招待している。さらに、フェミニスト外交政策を掲げる国々からの外相13人を招待した。

現時点では、9ヶ国の代表者、国連、欧州復興開発銀行、国際貿易センターなどの国際機関の高官らが参加する事が確定されている。アナレーナ・ベルボック・ドイツ外務大臣とカトリーヌ・コロンナ・フランス欧州・外務大臣は、同会合の開催を支持し、協力を表明している。アミーナ・J・モハメッド国連副事務総長と一部の代表者は直接出席する事はできないが、オンラインで意見を表明したいと伝えている。

女性外務大臣間の対話は、世界が直面する課題の克服において貴重な貢献、力強い推進力となり、さらに拡大していくと信じている。同会合で提起される課題は、モンゴルが5年毎の開催を決定した「平和維持活動への女性の参加拡大」に関する国際会議の枠組みの中でさらに議論されることになる。

Ulaanbaatar

Ulaanbaatar