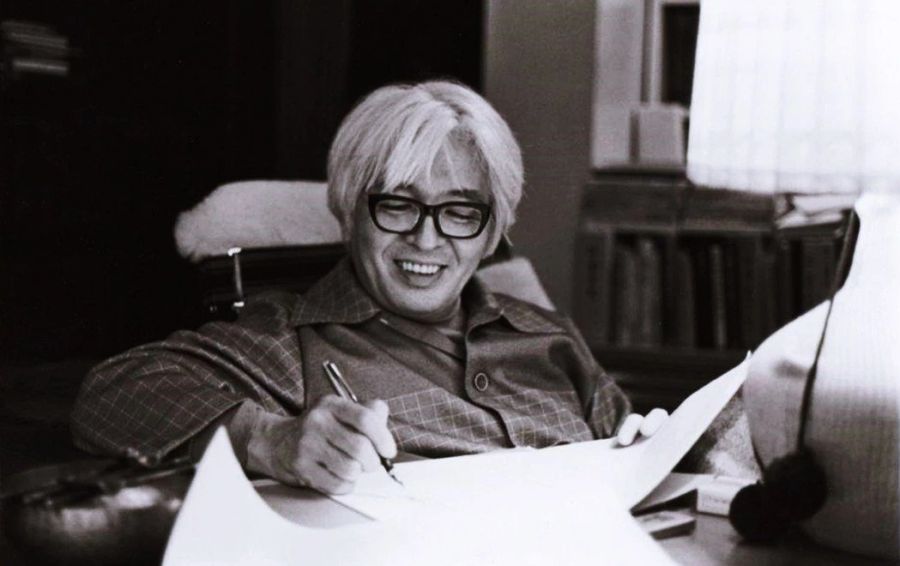

モンゴルを「精神の母国」と位置づけた司馬遼太郎

特集

(ウランバートル市、2025年9月23日、国営モンツァメ通信社)日本を代表する歴史文学の巨匠、司馬遼太郎(1923~1996年)は、『草原の記』や『モンゴル紀行』などでモンゴルの歴史、文化、民族学、遊牧民の暮らしや精神世界を描いた。紀行文学という手法を通じ、歴史を新たに構築する独自のアプローチを示した同氏の作品群は「司馬史観」「司馬文学」として評価され、独立した研究対象となっている。

「空想につきあっていただきたい。

モンゴル高原が天にちかいということについてである」

司馬遼太郎「草原の記」より

『草原の記』『ロシアについて』『モンゴル紀行』などをモンゴル語に翻訳したモンゴル国文化功労者のO.ジャルガルサイハン・モンゴル日本文学協会会長兼翻訳家は、「司馬遼太郎はモンゴルを精神的な故郷と考え、人間が自由であった時代の象徴として遊牧社会を描いた作家である」と語る。文化功労者のDo.ツェンドジャブ作家も「司馬遼太郎の作品からモンゴルへの心からの愛情がにじみ出ている」と指摘した。

また、『草原の記』に登場するツェベグマーさんの一人娘イミナさんの夫であり、モンゴル日本文化交流促進「アリアンス」協会会長のJ.バータルツォグト教授は、「『草原の記』は、日本の読者にモンゴルの歴史や人々の姿、遊牧民の生活様式を最も美しく伝えた作品である」と述べた。

亜細亜大学名誉教授の鯉渕 信一モンゴル語学者は、「司馬遼太郎はモンゴルを心から愛した人物である。モンゴル語に『肉といえば飛びつく』という表現があるが、司馬の場合は『モンゴルといえば』必ず目を細め、顔に微笑みが浮かんだ」と述懐した。

こうした発言は、9月17日にウランバートル市で開かれた「司馬遼太郎とモンゴル」学術会議で紹介された。

学術会議がモンゴル日本文学協会主催、ウランバートル市役所、モンゴル国立大学、ツェベグマーツーリストキャンプ及び当館の後援で開催された。

近藤在モンゴル日本大使館参事官は、モンゴルを愛した日本の著名な作家、司馬遼太郎をモンゴルの学者、研究者が多角的に研究することは、両国関係の促進に大きな意義を持つと述べた。

鯉渕 信一氏は基調講演で「司馬遼太郎にとってモンゴルはまさに『光』であった」と題し、次のように語った。司馬遼太郎は日本で最も読まれている作家の一人で、その著作は300点を超える。『竜馬がゆく』は2500万部、『坂の上の雲』は2000万部、全体で2億6000万部を超え、さらに45作品が英語、中国語、韓国語、フランス語、ロシア語、スペイン語、モンゴル語など12言語に翻訳されている

1990年にモンゴルを訪れた際の『モンゴル随想』エッセイで司馬遼太郎は「私は自分の関心の対象としてモンゴルを取り上げてきた。そのため50年間、この国やそこで暮らす人々について思いを巡らせ続け、今なお飽きることはない。私にとってモンゴルという世界、この民族の存在こそが『光』である」と記している。

ジャルガルサイハン会長は、司馬遼太郎作品の特徴を三つの視点から解説した。第一に、司馬遼太郎はモンゴルを精神的な故郷と捉え、人間が自由であった時代の象徴として遊牧民社会を選び、際立たせた点。『草原の記』や『モンゴル紀行』に描かれるモンゴル像は、広大な草原、自由に暮らす遊牧民、定住文明に束縛されない人間の本質を象徴的に表現している。

第二に、司馬遼太郎は日本人の精神史を描く思想家として、異なる文化や生活様式としてのモンゴルを通じ、日本人自身の精神や本質を見つめ直す試みを行った。

第三に、司馬遼太郎のモンゴル観は日本を超え、ユーラシア全体に目を向けた視座と結びつく。『草原の記』『モンゴル紀行』で、モンゴルの自然環境、歴史、民衆の生活を描くだけでなく、ユーラシア全体を歴史舞台として捉え、少数から多数を見通す司馬の歴史観が反映されている。

都市文明に見られる階級差や息苦しい雰囲気は草原には存在せず、都市は人を病ませる一方で草原は人を浄化すると記したうえで、モンゴルを「世界史において遊牧文明が最も純粋な形で結実した地」と評価した。

Ulaanbaatar

Ulaanbaatar